б09-вшж спбгу

Споры «шишковистов» и «карамзинистов» как предыстория полемики славянофилов и западников (общества, представители, позиции, лексика).

Выполнили Анастасия Гаврилова и Вероника Ушакова

Шишков, прости: Не знаю, как перевести

© А.С. Пушкин

© А.С. Пушкин

Николай Михайлович Карамзин

Провел языковую реформу, которая противостояла принципу трех штилей Ломоносова.

Пытался сделать язык проще и приятнее на слух, ему была важна эстетика.

Пытался сделать язык проще и приятнее на слух, ему была важна эстетика.

Представители Н.М. Карамзина

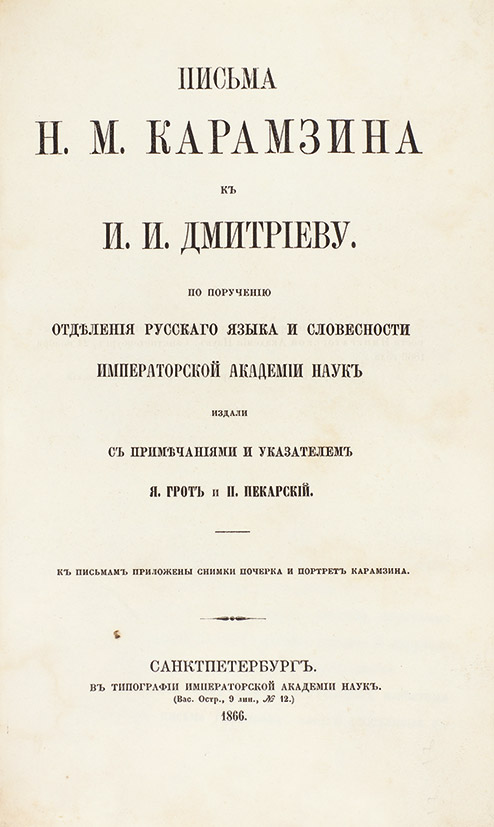

Клуб "Арзамас": Жуковский, Батюшков, Мерзляков, В. Пушкин, Дмитриев, Каменев.

"Арзамас"

«Арзамасское общество безвестных людей» было ориентировано на полемику с «Беседой» и просуществовало, пока она жила. Организация представляла собой пародию на организацию «Беседы»: ирония в похвалах взятым «напрокат» в «Беседе» «покойникам» (на самом деле – здравствующим), каламбуры, «галиматья» (сочетание несочетаемого, «антивкус»), подчеркнутая литературность речей, рассчитанных на вовлечённость слушателя в предмет, о котором идёт речь. Жуковский, бессменный секретарь «Арзамаса», вёл шутливые протоколы в гекзаметрах. Символом своих заседаний арзамасцы избрали красный якобинский колпак: он обозначал принципы духовной свободы, духовного равенства и братства, сохранившиеся в отношениях между «арзамасцами» и многие годы спустя. На каждом заседании съедали арзамасского гуся.

К числу пародийных элементов относились и шутливые обряды при приёме в «Арзамас» новых членов. Известен рассказ о том, как принимали Василия Львовича Пушкина. Там был и мороженый арзамасский гусь, и «шубное прение» (т.е. прение под шубами) в честь комедии Шаховского «Расхищенные шубы» и т.п. Протоколы каждого заседания подписывались присутствующими членами «Арзамаса». У каждого из них было прозвище, взятое из баллад Жуковского.

Сам Карамзин в «Арзамас» не входил и прозвища не имел, но именно его друзей и родственников, а также их друзей и родственников объединял «Арзамас». Одним из восторженных приверженцев партии Карамзина был его друг и ровесник Василий Львович Пушкин. К его деятельности и личности у «арзамасцев» установилось добродушно-ироническое отношение.

«Арзамас» собирался ещё по инерции и после того, как в связи со смертью Державина в 1816 г. «Беседа» приказала долго жить. В качестве новых «арзамасцев» появились будущие декабристы. Ориентированные больше на политику, чем на литературу, они уже во вступительных речах призывали к расширению сфер деятельности. Просвещение, единение, уничтожение рабства становятся центральными темами разговоров и споров в «Арзамасе». Возрождается мысль о журнале, в котором ведущее место должна была занять политика. Но прав Жуковский, говоря: «"Арзамас" строился на буффонаде и умер, когда захотел быть серьёзным».

К числу пародийных элементов относились и шутливые обряды при приёме в «Арзамас» новых членов. Известен рассказ о том, как принимали Василия Львовича Пушкина. Там был и мороженый арзамасский гусь, и «шубное прение» (т.е. прение под шубами) в честь комедии Шаховского «Расхищенные шубы» и т.п. Протоколы каждого заседания подписывались присутствующими членами «Арзамаса». У каждого из них было прозвище, взятое из баллад Жуковского.

Сам Карамзин в «Арзамас» не входил и прозвища не имел, но именно его друзей и родственников, а также их друзей и родственников объединял «Арзамас». Одним из восторженных приверженцев партии Карамзина был его друг и ровесник Василий Львович Пушкин. К его деятельности и личности у «арзамасцев» установилось добродушно-ироническое отношение.

«Арзамас» собирался ещё по инерции и после того, как в связи со смертью Державина в 1816 г. «Беседа» приказала долго жить. В качестве новых «арзамасцев» появились будущие декабристы. Ориентированные больше на политику, чем на литературу, они уже во вступительных речах призывали к расширению сфер деятельности. Просвещение, единение, уничтожение рабства становятся центральными темами разговоров и споров в «Арзамасе». Возрождается мысль о журнале, в котором ведущее место должна была занять политика. Но прав Жуковский, говоря: «"Арзамас" строился на буффонаде и умер, когда захотел быть серьёзным».

Александр Семенович Шишков

Адмирал и русский патриот.

Основатель литературного общества «Беседа любителей российского слова».

Старовер, поклонник языка Ломоносова.

Основатель литературного общества «Беседа любителей российского слова».

Старовер, поклонник языка Ломоносова.

Представители А.С. Шишкова

"Беседа любителей русского слова": Грибоедов, Крылов, Державин, Катенин, Кюхельбекер.

"Беседа любителей русского слова"

Кружок петербургских сторонников А.С.Шишкова в 1807-10 гг. собирался в доме у Г.Р.Державина. Это общество и было основой «Беседы любителей русского слова». Её первое официальное заседание прошло 21 февраля 1811 г. Участниками «Беседы» были также И.А.Крылов, А.С.Хвостов и Д.П.Горчаков (ему-то в 1828 г. Пушкин пытался приписать авторство «Гавриилиады»), драматург А.А.Шаховской, поэтесса А.П.Бунина (родственница Жуковского) С.А.Ширинский-Шихматов, а также Д.И.Хвостов, имевший репутацию графо¬мана. Программа Шишкова была выраженно консервативной. Он рекомендовал искать нужные для выражения мыслей слова в церковнославянских книгах, а если такое слово там отсутствовало, то он призывал создавать новые слова из старых корней. Например: вместо фортепиано – тихогромы, вместо галоши – мокроступы. Такой пуризм вызывал насмешки карамзинистов.

В эстетике «беседистов» были черты, свойственные общеевропейскому романтическому течению, неприемлемые для ра-ционалистической критики сторонников Карамзина. Однако романтизм «Беседы» был лишён историзма как одного из главных качеств романтического сознания.

Несмотря на внешнюю организованность и торжественность «Беседы», с самого начала в ней уже чувствовался душок распада. Общество было крайне неустойчивым: и Державин, и Крылов, и Хвостов относились к теории Шишкова скептически. А один из членов «Беседы» – С.П.Жихарев – со временем перешёл в «Арзамас».

С 1801 г. в Санкт-Петербурге образовалось Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В нём, как и в неофициальном кружке А.Н.Оленина, под одной крышей собирались будущие «беседчики» и «арзамасцы». К 1810 г. «Беседа...» числила Вольное общество уже среди своих противников. В 1812 г. Д.В.Дашков выступил в «Обществе...» с речью в честь Д.И.Хвостова. Речь была насквозь иронической, двусмысленной, она была признана оскорбительной. И Дашкова выгнали. Но сам приём иронической похвалы был найден и не раз позже использовался членами «Арзамаса».

Литературная полемика была прервана войной 1812 г. Самое значительное патриотическое произведение «Певец во стане русских воинов» было создано «карамзинистом» В.А.Жуковским. «Беседа» проиграла на своей территории: громоздкий аллегорический «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества» не заслужил ничего, кроме провала. Однако заседания «Беседы» продолжались.

В эстетике «беседистов» были черты, свойственные общеевропейскому романтическому течению, неприемлемые для ра-ционалистической критики сторонников Карамзина. Однако романтизм «Беседы» был лишён историзма как одного из главных качеств романтического сознания.

Несмотря на внешнюю организованность и торжественность «Беседы», с самого начала в ней уже чувствовался душок распада. Общество было крайне неустойчивым: и Державин, и Крылов, и Хвостов относились к теории Шишкова скептически. А один из членов «Беседы» – С.П.Жихарев – со временем перешёл в «Арзамас».

С 1801 г. в Санкт-Петербурге образовалось Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В нём, как и в неофициальном кружке А.Н.Оленина, под одной крышей собирались будущие «беседчики» и «арзамасцы». К 1810 г. «Беседа...» числила Вольное общество уже среди своих противников. В 1812 г. Д.В.Дашков выступил в «Обществе...» с речью в честь Д.И.Хвостова. Речь была насквозь иронической, двусмысленной, она была признана оскорбительной. И Дашкова выгнали. Но сам приём иронической похвалы был найден и не раз позже использовался членами «Арзамаса».

Литературная полемика была прервана войной 1812 г. Самое значительное патриотическое произведение «Певец во стане русских воинов» было создано «карамзинистом» В.А.Жуковским. «Беседа» проиграла на своей территории: громоздкий аллегорический «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества» не заслужил ничего, кроме провала. Однако заседания «Беседы» продолжались.

Карамзинисты о Шишкове:

«Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах» написал бы: «Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах» ..

«Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах» написал бы: «Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах» ..

| Спор. Поэты, собравшиеся под знамена Шишкова, представляли собой довольно пестрый сброд, и их нельзя причислить к одной школе. Но поэтических последователей Шишкова от карамзинских отличало то, что только они продолжали традицию высокой поэзии. Вот эти-то приверженцы высокого и стали любимой пищей для шуток карамзинистов, соединившихся в литературном обществе «Арзамас». Следующее поколение никогда не читало шишковистов и помнило их только по остроумным эпиграммам их противников. |

Н.М. Карамзин

Идеи

Карамзин и его окружение стремились организовать русский литературный язык по подобию языков Западной Европы, т. е. поставить литературный язык в такое же отношение к разговорной речи, какое имеет место в западноевропейских странах. Б.А. Успенский считает, что речь идет о стремлении перенести на русскую почву западноевропейскую (в качестве непосредственного ориентира - французскую) языковую и литературную ситуацию. Отсюда закономерно следует принципиальная установка на устную речь, т. е. на естественное употребление, а не на искусственные книжные нормы.

Принципиально важное значение в эстетике Карамзина и в его подходе к лингвистическим проблемам имеет критерий вкуса. "Приятность слога" объявляется отличительной чертой нового этапа русской литературы, и задача "истинных писателей" - показать, "как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли". Вкус Карамзин понимает как "некоторое эстетическое чувство, нужное для любителей литературы", чувство, опирающееся на интуицию и "неизъяснимое для ума", чувство, которому в принципе невозможно научиться: "Не только дарование, но и самый вкус не приобретается: и самый вкус ест дарование. Учение образует, но не производит авторов". Апелляция к вкусу, таким образом, предполагает установку на употребление, а не на правила. Важной чертой понятия вкуса является его изменяемость: "вкус изменяется и в людях, и в народах". Изменяемость вкуса оправдывает изменение как литературы, так и литературного языка. Одним из основных факторов языковой эволюции признаются заимствования - явление в языке вполне естественное и неизбежное. Стремясь образовать новый литературный язык на национальной основе, "европеист" Карамзин вместе с тем энергично призывал писателей к заимствованиям иностранных слов и оборотов или к созданию по аналогии с ними новых русских слов. Многие из неологизмов Карамзина не могут не быть признаны удачными, это лучше всего доказывается тем, что они прочно удержались в языке.

Стремясь изменить эту ситуацию, Карамзин вводил в свои стихи и прозу множество сочинённых им новых слов по образцу французских эквивалентов. Эти слова стали широко входить не только в литературу, но и в живую речь образованных людей и в дальнейшем начали восприниматься как коренные русские слова: вкус, стиль, оттенок, влияние, моральный, эстетический, энтузиазм, меланхолия, трогательный, интересный, занимательный, существенный, сосредоточенный, утончённый, начитанность, потребность, промышленность и др. С помощью этих слов оказалось возможно достаточно точное выражение новых понятий, появившихся в литературе, тонких душевных состояний и настроений. Прекрасные образцы нового «языка чувств» мы находим в произведениях Карамзина-сентименталиста, например в его повести «Бедная Лиза». Стиль этого автора, легкий, изящный, выгодно отличался от довольно тяжеловесного языка Радищева.

Русский деревенский быт, сарафаны и бороды, так умилявшие Шишкова, вызывают у Карамзина только насмешку: для него это лишь проявления узколобого национализма, который жалок на фоне величественной картины общечеловеческой культуры: «Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом вышшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все национальное ничто пред человеческим». Если Шишков глубоко сожалеет о разрыве между народом и высшими сословиями, то Карамзин смеется над бородами, радуется, что хотя бы образованная группа, «вышшее состояние», приобщилась к утонченной европейской культуре, а шишковские исконные русские добродетели для Карамзина лишь «грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука».

Принципиально важное значение в эстетике Карамзина и в его подходе к лингвистическим проблемам имеет критерий вкуса. "Приятность слога" объявляется отличительной чертой нового этапа русской литературы, и задача "истинных писателей" - показать, "как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли". Вкус Карамзин понимает как "некоторое эстетическое чувство, нужное для любителей литературы", чувство, опирающееся на интуицию и "неизъяснимое для ума", чувство, которому в принципе невозможно научиться: "Не только дарование, но и самый вкус не приобретается: и самый вкус ест дарование. Учение образует, но не производит авторов". Апелляция к вкусу, таким образом, предполагает установку на употребление, а не на правила. Важной чертой понятия вкуса является его изменяемость: "вкус изменяется и в людях, и в народах". Изменяемость вкуса оправдывает изменение как литературы, так и литературного языка. Одним из основных факторов языковой эволюции признаются заимствования - явление в языке вполне естественное и неизбежное. Стремясь образовать новый литературный язык на национальной основе, "европеист" Карамзин вместе с тем энергично призывал писателей к заимствованиям иностранных слов и оборотов или к созданию по аналогии с ними новых русских слов. Многие из неологизмов Карамзина не могут не быть признаны удачными, это лучше всего доказывается тем, что они прочно удержались в языке.

Стремясь изменить эту ситуацию, Карамзин вводил в свои стихи и прозу множество сочинённых им новых слов по образцу французских эквивалентов. Эти слова стали широко входить не только в литературу, но и в живую речь образованных людей и в дальнейшем начали восприниматься как коренные русские слова: вкус, стиль, оттенок, влияние, моральный, эстетический, энтузиазм, меланхолия, трогательный, интересный, занимательный, существенный, сосредоточенный, утончённый, начитанность, потребность, промышленность и др. С помощью этих слов оказалось возможно достаточно точное выражение новых понятий, появившихся в литературе, тонких душевных состояний и настроений. Прекрасные образцы нового «языка чувств» мы находим в произведениях Карамзина-сентименталиста, например в его повести «Бедная Лиза». Стиль этого автора, легкий, изящный, выгодно отличался от довольно тяжеловесного языка Радищева.

Русский деревенский быт, сарафаны и бороды, так умилявшие Шишкова, вызывают у Карамзина только насмешку: для него это лишь проявления узколобого национализма, который жалок на фоне величественной картины общечеловеческой культуры: «Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом вышшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все национальное ничто пред человеческим». Если Шишков глубоко сожалеет о разрыве между народом и высшими сословиями, то Карамзин смеется над бородами, радуется, что хотя бы образованная группа, «вышшее состояние», приобщилась к утонченной европейской культуре, а шишковские исконные русские добродетели для Карамзина лишь «грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука».

А.С.шишков

Идеи

Но нужно отметить, что далеко не все современники Карамзина были согласны с тем направлением, по которому он предложил реформировать русский язык. Наиболее ярким его противником стал писатель и филолог адмирал Л.С. Шишков, руководивший тогда Российской Академией. Главное его недовольство было тем, что в русский язык вводилось большое количество заимствованных слов. Свою позицию Шишков выразил в работе «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка», которая была опубликована в 1803 году.

Разумеется, Шишков понимал, что полный возврат к древнему языку невозможен. Суть его требований заключалась в том, чтобы сохранить в литературе высокие жанры и стиль, для чего и предлагалось расширение сферы использования церковнославянского языка.

Галломания, граничащая с русофобией, была, по Шишкову, следствием вытеснения или полного отсутствия национального воспитания. «Начало оного («крайнего ослепления и заблуждения». — А.М.) происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у Французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим».

Процессы всеобщей нравственной деградации, «растления», «заразы», предшествующих революции, по Шишкову, начались прежде всего в результате массового наплыва галлицизмов в русский язык и заимствования чужих обычаев. Всё это однозначно расценивалось им как своеобразная подрывная акция со стороны сознательных и бессознательных врагов России, которые «вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю». А это вело к разрушению нравственных устоев общества. Любопытно отметить известный параллелизм взглядов на язык Шишкова и Жозефа де Местра, который писал: «Всякое вырождение отдельного человека или целого народа тотчас же дает о себе знать строго пропорциональной деградацией языка». Впрочем, ещё Екатерина II после разрыва отношений с революционной Францией «запретила учить в духовных училищах французскому языку, как проводнику развратных мнений».

По Шишкову, сугубая вина карамзинистов состояла в том, что, вводя в русский многочисленные кальки с французского, они игнорировали собственное языковое богатство, что в перспективе могло привести к неминуемой деградации («доведем язык свой до совершенного упадка»). При этом современный русский язык для него есть лишь незначительная модификация, «результат деградации церковно-славянского». Язык является основным инструментом для создания литературы, а литература, в свою очередь, является воплощением национального характера, главным выразителем национальной культуры и главным орудием национального воспитания.

Разумеется, Шишков понимал, что полный возврат к древнему языку невозможен. Суть его требований заключалась в том, чтобы сохранить в литературе высокие жанры и стиль, для чего и предлагалось расширение сферы использования церковнославянского языка.

Галломания, граничащая с русофобией, была, по Шишкову, следствием вытеснения или полного отсутствия национального воспитания. «Начало оного («крайнего ослепления и заблуждения». — А.М.) происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у Французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим».

Процессы всеобщей нравственной деградации, «растления», «заразы», предшествующих революции, по Шишкову, начались прежде всего в результате массового наплыва галлицизмов в русский язык и заимствования чужих обычаев. Всё это однозначно расценивалось им как своеобразная подрывная акция со стороны сознательных и бессознательных врагов России, которые «вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю». А это вело к разрушению нравственных устоев общества. Любопытно отметить известный параллелизм взглядов на язык Шишкова и Жозефа де Местра, который писал: «Всякое вырождение отдельного человека или целого народа тотчас же дает о себе знать строго пропорциональной деградацией языка». Впрочем, ещё Екатерина II после разрыва отношений с революционной Францией «запретила учить в духовных училищах французскому языку, как проводнику развратных мнений».

По Шишкову, сугубая вина карамзинистов состояла в том, что, вводя в русский многочисленные кальки с французского, они игнорировали собственное языковое богатство, что в перспективе могло привести к неминуемой деградации («доведем язык свой до совершенного упадка»). При этом современный русский язык для него есть лишь незначительная модификация, «результат деградации церковно-славянского». Язык является основным инструментом для создания литературы, а литература, в свою очередь, является воплощением национального характера, главным выразителем национальной культуры и главным орудием национального воспитания.

Дальнейшее развитие русской литературы показало возможность найти наиболее удачное соединение всего того ценного, что было в позиции каждой из спорящих сторон. И здесь главная заслуга принадлежит А.С. Пушкину. Не случайно в романе «Евгений Онегин» он уделяет большое внимание вопросам языка и литературы, достаточно иронично отзываясь при этом о давно минувших ко времени создания романа спорах «шишковистов» и «карамзинистов». Как писатель-реалист, великий русский поэт сознавал, что литературный язык не может не учитывать и того пласта лексики, которая была характерна для речи очень широкого круга русских людей, — просторечий. Суть его позиции в том, чтобы обогащать литературный русский язык всеми теми возможностями, которые появляются в живой речи.

Умный, образованный митрополит Евгений (Болховитинов) в одном из писем очень тонко заметил и охарактеризовал разницу между Шишковым и Карамзиным: "… один хочет еще составить правила, а другой уже давно написал образцы почти классические. Не риторы, а ораторы пленяют читателей".

| Но современникам Шишкова позиция Карамзина и его сторонников казалась гораздо более привлекательной, поскольку определялась не только языковым новаторством, но и прогрессивными идеями, связанными с просвещением. По предложению Шишкова Карамзина избрали членом академии. Политические взгляды и литературные вкусы их к тому времени существенно сблизились под влиянием занятиями русской историей. Приязнь Шишкова к Карамзину после прочтения «Истории» зашла так далеко, что он предложил Карамзину создать совместное литературное объединение. В письме к Ивану Дмитриеву от 14 декабря 1822 года Карамзин писал: «Добрый Шишков убеждает меня завести вечера для чтений и бесед о литературе; но что читать? С кем и о чем беседовать? Могу представить ему только Блудова и Дашкова, в надежде на его голубиное незлобие». На торжественном заседании академии в конце декабря того же года под председательством Александра Шишкова Карамзин был «намерен читать о Годунове, а князь Шаховской две сцены из Энеиды; Воейков что-то о Ломоносове в стихах». Инициатива Шишкова закончилась ничем, но отношения были сохранены. |

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

- https://историк.рф/special_posts/карамзин/

- https://lektsii.org/4-34781.html

- https://cyberleninka.ru/article/n/shishkov-i-karamzin-v-spore-o-sudbah-rossii/viewer

- http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/2/articles/4/2/5

- https://rvb.ru/18vek/karamzin/3prp_lp/03addenda/hist_value.htm

- https://arzamas.academy/materials/905

Вероника

Ушакова

Ушакова

Анастасия

Гаврилова

Гаврилова